说到共同富裕就会涉及不平等与再分配。在法国学者皮凯蒂的《21世纪资本论》一书中,“不平等”与“再分配”是最主要的2个关键词,其中“不平等”出现了713次,几乎每页都会出现,而“再分配”出现了55次。他在这本书中把再分配看作是解决不平等的一个重要方式。

共同富裕与远大目标

回到马克思所著的《资本论》,可能会让很多人十分惊讶,它对资本主义进行了系统性的批判分析,而资本主义是一种不公平、不正义的制度,但是“不平等”这个词出现的频率却非常之低:第一卷2次,第二卷2次,第三卷9次;而“再分配”一词则几乎完全没有出现,仅在第三卷出现1次,且与收入再分配没有关系。

这是为什么呢?因为马克思的关注点与皮凯蒂的关注点并不一样:不平等与再分配并不是马克思的关注点。

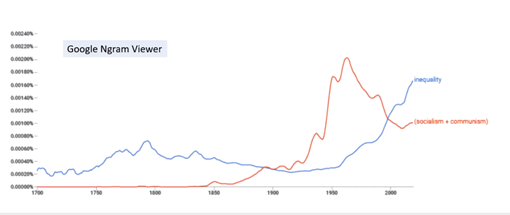

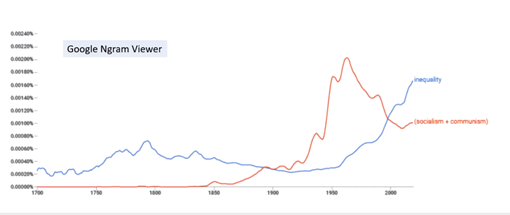

图1依据Google Ngram Viewer 数据库,它包含1500年到2019年之间出版的几千万册出版物。该图显示了两个关键词出现的频率,一个是“不平等”(Inequality),一个是“社会主义或共产主义”(Socialism+Communism)。我们看到,第一次工业革命(大约1760年-1840年)的头几十年,对不平等的关注是上升的。原因很简单,这个时期虽然经济增长速度提高了,资本家腰包鼓了,但普通工人的生活境遇不仅没有改善,反倒恶化了。这导致人均预期寿命不升反降,极度不平等激起了民众的愤慨。[1]

图1 “不平等”、“社会主义+共产主义”出现的频率,1700年-2019年

数据来源:GoogleNgram Viewer

1848年,马克思、恩格斯发表了《共产党宣言》。此后,社会主义、共产主义思潮逐渐在世界范围传播,影响力日渐扩大。马克思主义引导人们把关注点指向怎样建立一个更公正的社会,所以在19世纪中叶到20世纪中叶,人们对社会主义、共产主义的关注不断上升,而对于不平等问题本身的关注持续下降。这种态势的逆转发生在20世纪中叶以后,随着苏联东欧集团的衰落、瓦解,新自由主义的兴起,人们对社会主义、共产主义远大目标的关注开始持续下降,更受关注的反倒是眼前的不平等问题。

关于马克思对于分配的看法,可以从《哥达纲领批判》中看出端倪。在这本马克思晚年最重要的著作中,马克思批评“庸俗的社会主义”仿效资产阶级经济学家,“把所谓分配看做事物的本质并把重点放在它上面”,指出这是“根本错误的”。马克思告诫说,不应“把分配看成并解释成一种不依赖于生产方式的东西”,不应“把社会主义描写为主要是在分配问题上兜圈子”。他特别反对抽象地谈论“平等的权利”或“公平的分配”,称这类提法是“陈词滥调”,是“空洞的废话”,因为在马克思看来,“消费资料的任何一种分配,都不过是生产条件本身分配的结果。而生产条件的分配,则表现生产方式本身的性质”。马克思认为,既然分配是与生产方式联系在一起的,只有生产力发展到一定阶段,解决了所有制问题,消灭了阶级,才能最终解决分配不公的问题。

另外,需要注意的是,如果说马克思谈到过分配问题,他偏重的是分配,而不是再分配。在《哥达纲领批判》中,马克思认为,在共产主义社会第一阶段(即我们今天所说的社会主义阶段),会在生产资料公有制的基础上,实行按劳分配;到了共产主义社会高级阶段,“社会才能在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配!”这里,他谈到的都是分配。当然,在一定意义上,也可以认为马克思提到过再分配,因为《哥达纲领批判》指出,在将“社会总产品”分配给个人之前,必须进行6项“扣除”,其中两项“扣除”可以被看作再分配,即“用来满足共同需要的部分”、“为丧失劳动能力的人等等设立的基金”。[2]这两项扣除都与满足人类的基本需求联系紧密。注意这里说的是“需求”(Needs),而不是“欲求”(Wants)。需求和欲求的区别对于我们制定社会政策,包括分配政策是非常重要的一个考虑。

后来,列宁在《国家与革命》中指出:“马克思的这些解释的伟大意义,就在于他在这里也彻底地运用了唯物主义辩证法,即发展学说。”[3]

可见,共产主义者追求的最终远大目标不是“共同富裕”,而是消灭阶级,实现“人的解放”。但是,鉴于生产力发展水平还不够高,在今天以及以后很长一段时期,我们的目标是“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”。[4]共同富裕的“富裕”涉及生产/再生产,“共同”涉及分配/再分配。谈论公平,决不能离开具体的发展阶段;进行分配/再分配,绝不应阻碍生产与再生产。

在追求共同富裕时,有必要厘清四种分配/再分配(见表1),并在条件允许的前提下,尽量使每一种分配/再分配贴近共同富裕的目标。

在人类历史的很长时期里,人们生活在“伦理社会”中,这是“零次分配”的历史背景。

在1949年出版梁漱溟所著《中国文化要义》一书中,有一章专门论证“中国是伦理本位的社会”。按梁漱溟先生的理解,在伦理社会中,“夫妇、父子情如一体,财产是不分的。而且父母在堂,则兄弟等亦不分;祖父在堂,则祖孙三代都不分的,分则视为背理(古时且有禁)”,这叫做“共财之义”。不仅如此,兄弟之间,或近支亲族间,有“分财之义”;亲戚朋友邻里之间,彼此有无相通,叫做“通财之义”。此外,如许多祭田、义庄、义学等,为宗族间共有财产;如许多社会仓、义仓、学田等,为乡党间共有财产;大都是作为救济孤寡贫乏和补助教育之用。[5]梁漱溟先生描述的分配/再分配方式就是“零次分配”,它发生在家人、亲友与乡党之间,分配者不是国家,也不是慈善机构,而是家人、亲友与乡党他们自己,即小共同体的成员。

零次分配不仅存在于中国的传统社会,也存在于前资本主义的欧洲以及世界其他地区。在西方,有人在18世纪便已经开始使用“伦理经济”(Moral Economy)一词。当代英国学者E. P. 汤普森在其名著《英国工人阶级的形成》中再次提到这个概念,[6]并在1971年发表的一篇文章中对这种历史现象进行了深入的分析。[7]他认为,在传统社会,包括工业革命初期,当时人们认为经济活动就是社会活动,不存在独立于社会伦理之外的经济规律。人不应单纯追求自身利益最大化,必须按道德准则和社会普遍价值观行事。在经济发展水平极低的情况下,避免风险和存活下去成为第一原则,这就要求人们遵从“互惠性”惯例,并透过各种方式互通有无,以确保共同体所有成员的最低生活标准。也就是说,在这种共同体里,大家交往的准则,除了市场供求关系,更重要的是伦理基本标准,即大家都能活下去。

事实上,在汤普森之前,其他一些西方著名学者,如理查德·亨利·陶尼(R. H. Tawney)和卡尔·波兰尼(Karl Polanyi),也在自己的著作里,系统研究过“伦理经济”这种现象,尽管他们没有使用这个名词。[8]

可以说,零次分配是在人类史上历时最长的分配/再分配方式。即使到当代中国,虽然人口流动、城镇化削弱了“通财之义”,但零次分配依然发挥着不可或缺的作用。例如,世纪之交的大约十年间(即1996-2006年前后),中国有约7000万国企与集体所有制职工下岗(图2),其规模相当于英国、法国、意大利这些欧洲大国的人口。那时,中国的国家汲取能力还相当弱,社会保障、社会救济制度还没有建立起来。下岗职工要么拿不到钱,要么拿到很少的下岗费。那么这些人是如何生活的?如此大规模的下岗潮居然没有引发大的社会动荡,其中“共财之义”、“分财之义”的作用不容忽视。经历过那个时期的人都知道,当时不少人在很大程度上要靠家人、亲友之间互相接济。这些人在一次分配中没有什么收入,二次分配机制还没有起作用,三次分配更是谈不上,在他们失去了基本的生活来源时,幸亏还有伦理社会的传统,使得这些人活了下来,这是零次分配的贡献。[9]

图2 国有、集体单位就业人数 1952-2018年

数据来源:历年《中国统计年鉴》

今天,中国的社会保障、社会救济制度已日益健全,但父母与子女之间的“共财之义”(如对父母和对子女的抚养、子女对父母的赡养)依然是法定义务,对数以亿计的老年人、未成年人来说,零次分配依然必不可少。在广大农村,集体的共有财产也是实现内部共同富裕的重要基础。

为了实现共同富裕,政府应该在税收、住房、促进农村集体经济发展等各项政策上鼓励零次分配。

初次分配

资本主义的出现与发展侵蚀了零次分配的社会基础,取而代之的是所谓“初次分配”。

人们一般把初次分配定义为按照生产要素的投入进行分配,生产要素包括劳动、资本、土地、技术等等。在这里,劳动者没有被视为有血有肉的人;相反,他们付出的“劳动”被看作是一种用来交易的商品。投入“劳动”者获得工资,投入“资本”者获得利润、利息,投入“土地”者获得地租,投入“技术、技能”者获得转让费等报酬。

一种通行的说法是“初次分配是以市场调节为基础的分配”,仿佛有一种神奇的机制叫“市场”;只要形成了这种市场机制,“按生产要素的投入进行分配”就会产生一个有规有矩、简单顺畅的过程。其实天下哪有这种事?

马克思三卷本《资本论》讨论了劳动、资本、土地、技术这些生产要素,也讨论了工资、利润、地租以及其他形式的报酬。可以说,《资本论》就是对初次分配的研究,尤其是第一卷与第三卷。[10]马克思分析的初次分配就是在古典资本主义那种放任自由主义的市场机制中形成的。《资本论》揭露了隐藏在经济现象背后的阶级与剥削。由于当时还没有出现“二次分配”,初次分配的不平等程度是十分巨大的。据经济史学者研究,英国的第一次工业革命(从1760年代到1830-1840年代)使得本来已经相当不平等的收入分配变得更加不平等,在19世纪上半叶,英国的不平等程度达到有记录以来的最高点。只是在工人运动、社会主义运动兴起之后,初次分配的不平等程度才在19世纪下半叶有所下降。[11]

按照马克思观点,初次分配的绝不是单纯由市场调节的,而是与生产方式、生产关系、生产资料所有制、阶级结构紧密相关。除此之外,重大历史事件(如战争、革命、土改)、主流意识形态、文化传统等因素都在塑造初次分配格局方面起了或大或小的作用。这就造成在不同经济体中,初次分配的格局是不一样的;即使在同一个经济体中,不同时期,初次分配的格局也会发生变化。

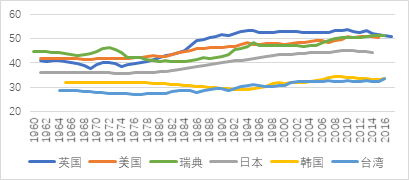

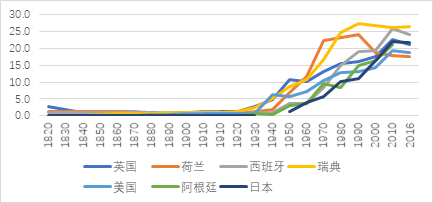

图3显示了六个经济体在1960-2016年间初次分配(初始收入的基尼系数)的情形,它揭示了几个值得注意的现象。

图3 六个经济体1960-2016年间初次分配(基尼系数),1960-2016年

数据来源:FrederickSolt, “The Standardized World Income Inequality Databasev1-v7,”HarvardDataverse, https://doi.org/10.7910/DVN/WKOKHF.

第一,六个经济体之间初次分配不平等水平的差距巨大。即使经过二次分配,有些经济体(欧美)的收入分配不平等程度还会比另一些经济体(东亚)初次分配不平等程度更高,这显示出控制初次分配不平等程度的重要性。

第二,在过去40年,英国初次分配的不平等程度一直高于美国;过去30年,即使在以平等著称的瑞典,初次分配的不平等程度也与美国不相上下。而“市场调节”无法解释这些差异。

第三,欧美老牌资本主义国家初次分配的不平等程度一直高于东亚经济体,且差距很大,不排除有文化传统的影响。

第四,在新自由主义大行其道之前,各个经济体初次分配的不平等程度相对处于低位,且没有明显的变化趋势,尤其是在东亚地区。这是20世纪70-90年代东亚的发展模式引起学界注意的重要原因之一,它被称作“平等增长”的典范。[12]但是,从20世纪80年代起,在撒切尔执政的英国与里根执政的美国,初次分配不平等程度开始快速攀升,随后其他经济体的初次分配不平等程度也都出现了上升的趋势。可见占主导地位的意识形态影响之大。

为什么不管从横向看,还是从纵向看,初次分配的不平等程度有时或在有些地方比较低呢?用抽象的“市场调节”根本无法解释。实际上,人类社会从严重不平等到比较平等的演变大概都离不开几大“铲平机制”(Great Levell)。比较世界史学者沃尔特·沙伊德尔(WalterScheidel)的研究告诉我们一个残酷的事实:从石器时代到21世纪,经济不平等程度从来不会无缘无故大幅下降;过往只有四大“铲平机制”才能显著改变严重不平等的局面,它们是:大规模动员的战争、变革性的革命、体系性的国家崩溃,以及毁灭性的全局灾难(如瘟疫、饥荒)。[13]图3中可以清晰看到几种“铲平机制”的影子:哪怕是二战结束十多年后,在未遭炮火吞噬的瑞典,初次分配不平等程度依然比美英更高;在受战争波及较小的美国,初次分配不平等程度高于英国;在遭受毁灭性打击的战败国日本,初次分配不平等程度低于欧美各国;作为日本前殖民地的韩国不仅经历了全面的去殖化,还经历了另一次惨烈的战争,其初次分配不平等程度比日本更低;国民党接收台湾后,不仅彻底废除了岛上原有的政治体系,而且展开了一场涉及几乎每家每户的土地改革,使初次分配不平等程度降至相当低的水平。可以说,东亚经济体初次分配不平等程度之所以较低,不是因为进行了大幅度的收入再分配,而是因为深刻的政治、社会变革带来了大规模的生产资料再分配。[14]

新中国的例子也充分说明了这一点。经历了连年内外战争,翻天覆地的革命,惠及亿万人民的土地改革与社会主义改造,新中国的初次分配不平等水平大幅下降,基尼系数从刚解放时的0.56以上跌至改革开放前的0.27左右,在全世界有数据的国家之中,处于相当低的水平。[15]如图4所示,在20世纪70年代中期,凡是社会主义国家(包括中国),基尼系数都处于低位,它们靠的主要是初次分配,而不是二次分配,说明生产资料所有制对初次分配具有决定性的影响。

图4 各国收入分配基尼系数,1975年

数据来源:UNU-WIDER,World Income Inequality Database (WIID). Version 31 May 2021. https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/WIID-310521.

除了宏观层面的初次分配,微观层面的初次分配也值得重视。在国外,人们经常提到一些初次分配比较公平的样板,比如以色列的基布兹、西班牙的蒙德拉贡联合公司、各国的工业、农业、金融合作社。在国内,同样有这方面的样板,如华为的员工持股制度,广大农村的集体经济组织,以及几十万个实行利润分红或超额利润分红制度的民营企业等。[16]而美国则是反面样板,四五十年前,其大公司CEO的薪酬已是普通员工收入的二三十倍,从“里根革命”以后,两者的差距迅速扩大,现在已达360倍左右(见图5),远高于其他任何国家。[17]用要素投入的回报恐怕很难解释美国大公司内部收入分配差距何以快速扩大,因为在过去40年,CEO 薪酬增长了十倍多,远远超过标准普尔股票市场的增长(约7倍),更不要提普通员工的工资增速了(区区11.9%而已)。[18]

图5 美国CEO员工薪酬比, 1965-2020年

数据来源:LawrenceMishel and Jori Kandra, “CEO pay has skyrocketed 1,322% since 1978: CEOs werepaid 351 times as much as a typical worker in 2020,” The Economic PolicyInstitute, August 10, 2021, https://www.epi.org/publication/ceo-pay-in-2020/.

为了实现共同富裕,最终必须在初次分配上做足文章,不能任由所谓“市场调节”来决定初次分配的格局,不应寄希望于二次分配。一次分配不能只讲效率,不讲公平。在社会主义制度下,按要素投入分配的基本原则是以按劳分配为主体,其他分配方式为补充。这意味着,必须“坚持多劳多得,着重保护劳动所得,增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬,提高劳动报酬在初次分配中的比重”。微观上,政府应推动各类经济组织不仅履行对外社会责任(External CSR),而且履行对内社会责任(Internal CSR),缩小经济组织内部的收入差距;宏观上,政府应大力推广股权共享等既有利于调动劳动者积极性、又有利于提高初次分配中劳动者收入份额的制度创新。在坚持基本原则的基础上,我们也应该“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”。努力在初次分配实现公平和效率的统一。[19]

二次分配

二次分配是在初次分配的基础上,减去税收,加上福利,即经过“一减一加”进行的再次分配。成规模实现二次分配的国家通常被称之为“福利国家”。[20]

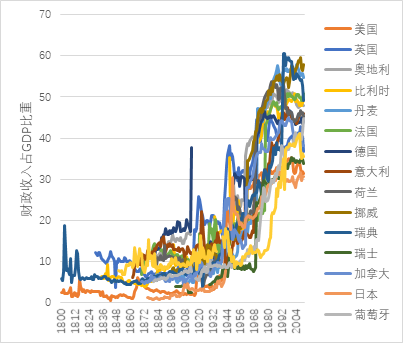

如果说资本主义与身俱来便有初次分配的话,以二次分配方式实现的福利国家却姗姗来迟。虽然不少学者将福利国家的根源追溯到普鲁士铁血首相俾斯麦1880年代的立法,但如果以政府社会支出占国内生产总值比重超过3%作为福利国家出现的指标,[21]直到第二次世界大战结束之前,在整个欧美地区,可以说福利国家寥寥无几(图6)。[22]

图6 政府社会支出占GDP比重,1820-2016年

数据来源:OECD,“Social transfer in seven countries, 1820-2016,” https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/social-transfer-in-seven-countries-1820-2016_09080b33-en.

战后,两方面的原因促使福利国家开始发展起来。就国家意愿而言,面临日益强大的社会主义阵营作为制度竞争的对手,资本主义国家不得不为本国民众提供福利;[23]就国家能力而言,战时动员提升了这些国家的财政汲取能力,使政府财政收入占GDP的比重突破20%大关(图7),为二次分配奠定了物质基础。这两方面的原因缺一不可。

图7 财政收入占GDP比重,1800-2011年

收据来源:IMF,Public Finances in Modern History Database, https://www.imf.org/external/np/fad/histdb.

以二次分配为基本特征的福利国家在20世纪50年代至90年代之间进入黄金期,其间二次分配的力度不断加强。但随着苏东集团的衰落、崩溃,一旦失去了外部制度竞争的压力,欧美福利国家好景不再,危机重重,各项福利的替代率不升反降。[24]

在战后70余年,二次分配的四个特征值得强调。

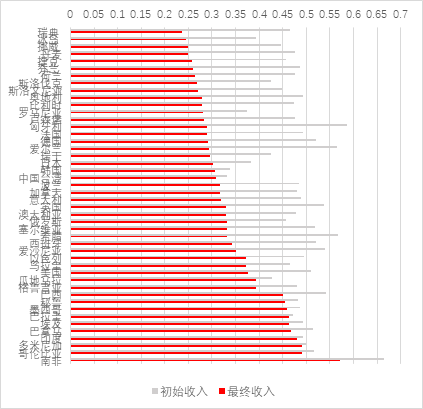

首先,二次分配可以在一定程度上缩小收入差距。

如图8所示,在资本主义国家,初次分配的不平等水平普遍很高,初始收入的基尼系数多在0.45(包括北欧国家),不少国家更在0.5以上(如美国、英国)。经过二次分配后,最终收入的基尼系数几乎无一例外地出现下降,表明二次分配的确有助于缩小初次分配的不平等程度。

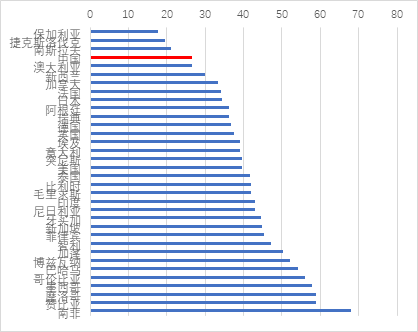

图8 初始收入与最终收入的基尼系数(2010年代)

数据来源:JinxianWang and Koen Caminada, Leiden LIS Budget Incidence Fiscal RedistributionDataset on Income Inequality (Version 1, November 2017), https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.xlsx.

其次,二次分配调节收入差距的力度在各国差别很大。

图8已经显示了这一点:经过二次分配,在北欧国家,最终收入的基尼系数降至0.25左右;而在有些国家(如美国),最终分配的基尼系数依然在0.4上下。

如果统计各国历年初始收入与最终收入基尼系数的变化幅度,就会发现,二次分配带来的平均降幅是31%,最低是0%(发生在1984年的墨西哥与2010年的巴拉圭),最高是55%(发生在1995年的瑞典)。

如果比较各国历年的平均降幅,北欧国家基本上在45%左右(挪威42%、丹麦与芬兰47%、瑞典48%),西欧国家基本上在40%上下(卢森堡39%、奥地利与德国40%、法国41%、比利时与荷兰45%),南欧国家一般在30%上下(意大利30%、西班牙31%、希腊34%),英语国家一般也在30%左右(加拿大31%、澳大利亚32%、英国35%)。在老牌资本主义国家中,美国是例外中的例外,其二次分配带来的降幅最小,从1974年到2013年平均只有26%,比北欧和西欧国家低15%-20%左右。南美国家二次分配带来的降幅更低,只有5%上下。由于这些国家的初次分配本来就非常不平等,即使经过二次分配,情况也没有出现多大改观。在韩国与中国台湾,二次分配带来的降幅与南美不相上下,但由于这两个经济体的初始收入的基尼系数不高,尽管二次分配调节收入差距的力度不大,最终收入的基尼系数甚至比南欧国家与英语国家还要低(图8)。

值得注意的是,各国二次分配带来的收入差距下降幅度相当稳定,在过去几十年未见大起大落,这也许与各国的权力分布、文化传统有关,不会出现突变。[25]

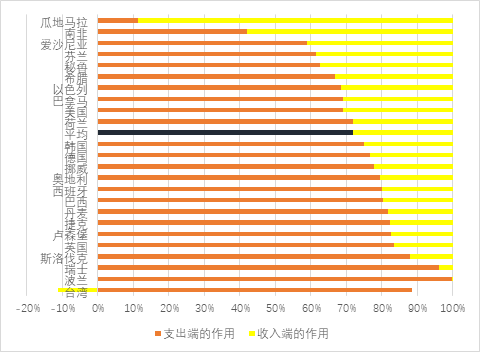

第三,二次分配支出端的作用大于收入端。

二次分配的收入端是所得税,一般认为,累进制所得税有利于缩小最终收入的差距。二次分配的支出端是各项福利开支,一般认为,通过平等地向所有合资格人士提供福利与服务有利于缩小最终收入的差距。毫无疑问,当收入与支出两端同时发力时,对缩小最终收入差距效果最佳。不过,为了了解二次分配的运行机制,有必要辨析其中“收入端”与“支出端”各自的作用。图9告诉我们,对缩小最终收入差距而言,支出端的作用一般大于收入端。在有数据的这25个经济体中,支出端的平均贡献率超过70%;其中一半以上经济体中,超过75%;也就是说,收入端对缩小最终收入差距的贡献率一般小于四分之一。只是在二次分配调节收入差距力度特别小的危地马拉与南非,支出端的贡献率小于50%。这个观察意味着,二次分配的力度并不取决于所得税在财政收入中的比重,国家的总体财政汲取能力对二次分配的基础作用至关重要:即使所得税占整体财政收入的比重不高,只要国家财政收入足以支撑各项关键福利支出,还是可以缩小最终收入的差距。

图9 收入端与支出端对降低最终收入差距的作用(%)

数据来源:JinxianWang and Koen Caminada, Leiden LIS Budget Incidence Fiscal RedistributionDataset on Income Inequality (Version 1, November 2017), https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.xlsx.

第四,二次分配无法遏制收入差距扩大的趋势。

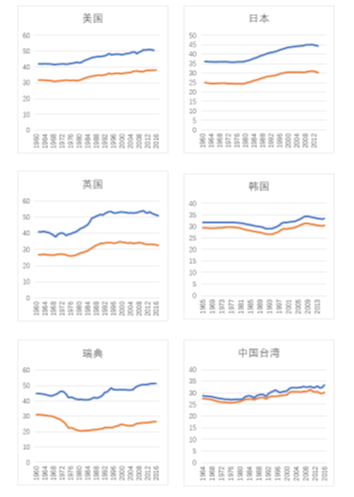

图10展示了6个有代表性经济体里初始收入基尼系数的走势(各图中上线)与经过二次分配后最终收入基尼系数的走势(各图中下线)。尽管这6个经济体文化背景不同、初始收入分配不平等程度不同、二次分配力度差异巨大,但很明显,两个走势基本一致:当初次分配不平等程度扩大时,最终分配不平等程度几乎同步扩大;反之亦然。图10说明两点,(1)虽然二次分配可以在不同程度上缩小收入不平等的差距,但无法遏制收入差距扩大的趋势:相较于40年或30年前,这些经济体最终收入的不平等程度都有所上升;(2)要遏制收入差距扩大的趋势,最重要的还是需要在初次分配上做文章。

图10 初始收入与最终收入基尼系数走势

数据来源:FrederickSolt, The Standardized World Income Inequality Database v1-v7, https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/11992.

为了实现共同富裕,有必要在努力遏制初次分配不平等程度扩大的同时,进行二次分配,以降低最终收入不平等的程度。在收入端,国家必须具有并维持一定的财政汲取能力(现阶段,财政收入与社保基金收入占国内生产总值的比重应达到并保持在30%-35%左右);在支出端,重点应该放在满足最广大人民群众的基本需求(而不是“欲求”)上。

[1] 恩格斯,《英国工人阶级状况》(北京:人民出版社,1962年);Gregory Clark, “The Condition of the Working Class in England, 1209–2004,” Journal of Political Economy, Vol. 113, No. 6 (December 2005), pp. 1307-1340; Robert C. Allen, “Pessimism Preserved: Real Wages in the British Industrial Revolution ,” Oxford University Department of Economics Working Paper 314 (2007)。

[2] 马克思,《哥达纲领批判》,见中央编译局,《马克思恩格斯全集》第二十五卷(北京:人民出版社,2001年),第3-33页。

[3] 列宁,《国家与革命》(北京:人民出版社,1960年),第87页。

[4] 邓小平,“在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点”(1992年1月18日—2月21日),《邓小平文选》第3卷(北京:人民出版社,1993年版),第373页。

[5] 梁漱溟,《中国文化要义》(上海:上海人民出版社,2005年),第74页。

[6] E.P.汤普森(钱乘旦等译), 《英国工人阶级的形成》(南京:译林出版社 2001)。

[7] E.P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century ,” Past & Present, No. 50 (Feb., 1971), pp. 76-136.

[8] Tim Rogan, The Moral Economists: R. H. Tawney, Karl Polanyi, E. P. Thompson, and the Critique of Capitalism (Princeton: Princeton University Press, 2017).

[9] “城镇企业下岗职工再就业状况调查”课题组,“困境与出路:关于我国城镇企业下岗职工再就业状况调查”,《社会学研究》,1997年第6期,第24-34页;李连仲(中共中央政策研究室经济局副局长),“要加大力度解决再就业问题”,《改革与理论》,1998年第1期,第6-11页。

[10] 如第一卷第六篇“工资”,第三卷第一篇“剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率”,第五篇“利润分为利息和企业主收入、生息资本”,第六篇“超额利润转化为地租”,尤其是第七篇“各种收入及其源泉”。见中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,《马克思恩格斯文集》(第五卷),《资本论》(第一卷);(第六卷),《资本论》(第二卷);(第七卷),《资本论》(第三卷)(北京:人民出版社,2009年)。

[11] Peter H Lindert, “Three Centuries of Inequality in Britain and America,” in Anthony B. Atkinson and François Bourguignon, eds., Handbook of Income Distribution, Volume 1 (Amsterdam: North Holland, 2000), p. 175.

[12] John C. H. Fei, Gustav Ranis, and Shirley W. Y. Kuo, Growth with Equity: The Taiwan Case (New York: Oxford University Press, 1979); World Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (Washington, DC: World Bank, 1993).

[13] 沃尔特·沙伊德尔著(颜鹏飞、李酣、王今朝、曾召国、甘鸿鸣、刘和旺译),《不平等社会:从石器时代到21世纪,人类如何应对不平等》(北京:中信出版社,2019年)。

[14] Kevin Watkins, Economic Growth with Equity: Lessons from East Asia (London: Oxfam Publications, 1998), pp. 5, 18, 23-25, 46, 100-114.

[15] UNU-WIDER, World Income Inequality Database (WIID) Companion dataset (wiidglobal). Version 31, May 2021.

[16] 周放生,“初次分配也可以实现共同富裕”,网易财经,2021年11月5日,https://www.163.com/money/article/GO1BKEUJ00258152.html。

[17] “Pay Check: Japanese Bosses Still Find it Hard to Ask for More,” The Economist, August 6, 2016, https://www.economist.com/business/2016/08/04/pay-check.

[18] Lawrence Mishel and Julia Wolfe, “CEO compensation has grown 940% since 1978: Typical worker compensation has risen only 12% during that time,” The Economic Policy Institute, August14,2019,https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018.

[19] 中共中央,《关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(2019年10月31日中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过),http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/05/content_5449023.htm。

[20] Gosta Esping-Andersen and John Myles, “The Welfare State and Redistribution,” 2007, https://www.researchgate.net/publication/255583959_The_Welfare_State_and_Redistribution.

[21] Christopher Pierson, Beyond the Welfare State: The New Political Economy of Welfare, 2nd edition (University Park: The Pennsylvania State University Press, 1998), p. 104.

[22] Peter H. Lindert, Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century, Volume 1, The Story (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 12-13; Peter H. Lindert, “The Rise and Future of Progressive Redistribution,” Commitment to Equity (CEQ) Institute, Tulane University, Working Paper 73 (October, 2017), p. 42.

[23] Herbert Obinger & Carina Schmitt “Guns and Butter? Regime Competition and the Welfare State during the Cold War,” World Politics, Vol. 63, No. 2 (2011): 246–70.; Klaus Petersen, “The early Cold War and the Western welfare state,” Journal of International and Comparative Social Policy, Vol. 29, No. 3 (2013), 226-240; Tomasz Inglot, “Western welfare states watched from the East during the Cold War: condemnation, competition, and creative learning,” Journal of International and Comparative Social Policy, Vol. 29, No. 3 (2013), pp. 241-257; Astrid Hedin, “How the Cold War helped spur West European welfare state reform,” the Global: Rethinking global governance from Geneva, November, 2018, https://theglobal.blog/2018/11/02/how-the-cold-war-helped-spur-west-european-welfare-state-reform; Subin Dennis, “The Socialist ‘Threat’ which Forced the West to Set Up Welfare States,” NEWS Click, Nov 27, 2017, https://www.newsclick.in/socialist-threat-which-forced-west-set-welfare-states.

[24] Daniel Wincott, “The (Golden) Age of the Welfare State: Interrogating a Conventional Wisdom,” Public Administration, Vol. 91, No. 4 (December 2013), pp. 806-822.

[25] Jinxian Wang and Koen Caminada, Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset on Income Inequality (Version 1, November2017),

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.xlsx.